弁護士の “やましろ”探訪 〜古から現代へ〜

不動川で行われた砂防工事

杉山 潔志

▲ 府道上狛城陽線上を流れる不動川(北→南)

▲ 府道上狛城陽線上を流れる不動川(北→南)

〔天井川群が注ぎ込む木津川〕

京都府南部を流れる木津川下流域の右岸・左岸には、河床が周辺の平地より高い天井川が20本近く現存するといわれ、道路や鉄道の上を天井川が流れる景観が見られます。豪雨で天井川が欠壊すると、洪水被害が重大化・長期化すると指摘されています。

京都府南部を流れる木津川下流域の右岸・左岸には、河床が周辺の平地より高い天井川が20本近く現存するといわれ、道路や鉄道の上を天井川が流れる景観が見られます。豪雨で天井川が欠壊すると、洪水被害が重大化・長期化すると指摘されています。

〔天井川が発達した要因〕

木津川下流域は秩父古生層に花崗岩体が貫入し、鮮新世の海進による砂礫層(大阪層群)が堆積した地質で、風化土や砂礫が生じやすい地域であり、平城京の造営用木材の切り出しで花崗岩山地がはげ山化し、江戸時代を通じて入会林から肥料・燃料・照明用の草木・松根が採取されてはげ山が拡大し、風化した真砂土や砂礫の流出が促されて天井川が生成・発達したと指摘されています(安東尚美「南山城・木津川支川天井川の形成と切下げに見られる治水意識の変遷」(土木史研究講演集Vol.28:2008年))。

江戸幕府は、寛永年間(1630年ころ)、木津川に国役堤を構築して修築、管理を続けました。それによって河道が固定された木津川は、流入した砂礫で河床が著しく上昇して天井川となり、支流河川も堤防のかさ上げを余儀なくされ、天井川化しました(植村善博「京都盆地南部、木津川・宇治川の水害地形」(佛教大学・文学部論集第92号:2008年3月)。

木津川下流域は秩父古生層に花崗岩体が貫入し、鮮新世の海進による砂礫層(大阪層群)が堆積した地質で、風化土や砂礫が生じやすい地域であり、平城京の造営用木材の切り出しで花崗岩山地がはげ山化し、江戸時代を通じて入会林から肥料・燃料・照明用の草木・松根が採取されてはげ山が拡大し、風化した真砂土や砂礫の流出が促されて天井川が生成・発達したと指摘されています(安東尚美「南山城・木津川支川天井川の形成と切下げに見られる治水意識の変遷」(土木史研究講演集Vol.28:2008年))。

江戸幕府は、寛永年間(1630年ころ)、木津川に国役堤を構築して修築、管理を続けました。それによって河道が固定された木津川は、流入した砂礫で河床が著しく上昇して天井川となり、支流河川も堤防のかさ上げを余儀なくされ、天井川化しました(植村善博「京都盆地南部、木津川・宇治川の水害地形」(佛教大学・文学部論集第92号:2008年3月)。

▲ 不動中橋左岸上流に接地された看板

▲ 不動中橋左岸上流に接地された看板

〔平尾村絵図に見られる天井川化した不動川〕

貞享元年(1684年)に作られた平尾村(現在の木津川市山城町平尾)絵図をみると、木津川支流の水源がある東部の山地はほとんどはげ山か草山です。村の北方を流れる木津川支流の不動川には河床までの高さが10間(約18m)や7間半の場所があり、南方の鳴子川では川床まで5間〜8間と記されており、「山地から平野部にかかったところで急に川幅が広くなり、流速が落ち土砂を堆積したことが推測される」と説明されています(「山城町史」本文編)。

貞享元年(1684年)に作られた平尾村(現在の木津川市山城町平尾)絵図をみると、木津川支流の水源がある東部の山地はほとんどはげ山か草山です。村の北方を流れる木津川支流の不動川には河床までの高さが10間(約18m)や7間半の場所があり、南方の鳴子川では川床まで5間〜8間と記されており、「山地から平野部にかかったところで急に川幅が広くなり、流速が落ち土砂を堆積したことが推測される」と説明されています(「山城町史」本文編)。

〔江戸時代の治山・治水対策〕

幕府は、淀川・大和川両水系で頻発する水害への対策として、堤普請や川浚えを実施し、木の根堀り禁止令(万治3年(1660年))、山川掟(寛文6年(1666年))、植林令(延宝4年(1676年))を発しましたが、畿内各地は幕府直轄領、大名・旗本領、寺社領、皇室領などに分かれていたため、対策が徹底しませんでした。そこで、貞享元年(1684年)、郡ごとに指定した担当大名に村々を巡回させ、山間部の土砂留め杭・柵・堰堤の設置・管理や植林の状況を見分させて必要な施策を指示する土砂留め奉行という制度を発足させました。この制度は、幕藩体制の中で他藩の大名が領外の村に統治権を行使する点で画期的な制度でした。制度発足時、山城国では藤堂和泉守(伊勢・津)が相楽郡、石川主殿頭(山城・淀)が綴喜・久世・紀伊・宇治郡、永井日向守(摂津・高槻)が乙訓郡という大名郡割りがなされました。

村でも掟が定められましたが、草木が村人の生活必需品であり、村の負担の土砂留め普請などのため、十分な成果が得られず、江戸時代後期には、京都・大坂の町奉行が村を巡回し、幕府の下付金や関係住民から徴収した役銀を治山・治水費用にあてたり、普請業者を募るようになりました(水本邦彦「土砂留め奉行」吉川弘文館、「山城町史」本文編)。

幕府は、淀川・大和川両水系で頻発する水害への対策として、堤普請や川浚えを実施し、木の根堀り禁止令(万治3年(1660年))、山川掟(寛文6年(1666年))、植林令(延宝4年(1676年))を発しましたが、畿内各地は幕府直轄領、大名・旗本領、寺社領、皇室領などに分かれていたため、対策が徹底しませんでした。そこで、貞享元年(1684年)、郡ごとに指定した担当大名に村々を巡回させ、山間部の土砂留め杭・柵・堰堤の設置・管理や植林の状況を見分させて必要な施策を指示する土砂留め奉行という制度を発足させました。この制度は、幕藩体制の中で他藩の大名が領外の村に統治権を行使する点で画期的な制度でした。制度発足時、山城国では藤堂和泉守(伊勢・津)が相楽郡、石川主殿頭(山城・淀)が綴喜・久世・紀伊・宇治郡、永井日向守(摂津・高槻)が乙訓郡という大名郡割りがなされました。

村でも掟が定められましたが、草木が村人の生活必需品であり、村の負担の土砂留め普請などのため、十分な成果が得られず、江戸時代後期には、京都・大坂の町奉行が村を巡回し、幕府の下付金や関係住民から徴収した役銀を治山・治水費用にあてたり、普請業者を募るようになりました(水本邦彦「土砂留め奉行」吉川弘文館、「山城町史」本文編)。

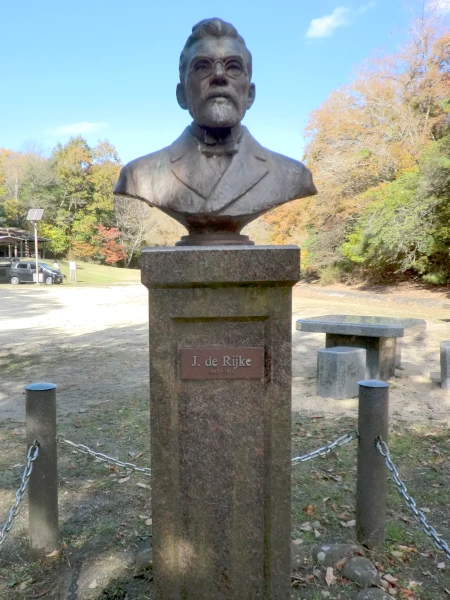

▲ 砂防歴史公園内のデ・レーケ胸像

▲ 砂防歴史公園内のデ・レーケ胸像

〔デ・レーケが不動川に施工した砂防工事〕

土砂留め奉行制は明治維新で終焉し、明治政府は、明治6年(1873年)、治山・治水、河川改修、築港の近代化のため、オランダからヨハネス・デ・レーケらを招きました。デ・レーケは日本各地で技術指導や提言を行い、砂礫の堆積で水深40cm程度となっていた淀川改修にも参画しました。それに先立ち木津川水源域を視察し、不動川で砂防工事を指導しました(国土交通省・京都府のホームページより)。その地域は、近代砂防発祥地・不動川砂防歴史公園として整備され、デ・レーケ石積堰堤やその後に築かれた砂防施設が残され、デ・レーケの胸像や記念碑が設置されています。

土砂留め奉行制は明治維新で終焉し、明治政府は、明治6年(1873年)、治山・治水、河川改修、築港の近代化のため、オランダからヨハネス・デ・レーケらを招きました。デ・レーケは日本各地で技術指導や提言を行い、砂礫の堆積で水深40cm程度となっていた淀川改修にも参画しました。それに先立ち木津川水源域を視察し、不動川で砂防工事を指導しました(国土交通省・京都府のホームページより)。その地域は、近代砂防発祥地・不動川砂防歴史公園として整備され、デ・レーケ石積堰堤やその後に築かれた砂防施設が残され、デ・レーケの胸像や記念碑が設置されています。

〔現在の治山・砂防の取り組み〕

現在の日本では、農林水産大臣が森林法にもとづく保安林を指定し、国土交通大臣が砂防法にもとづく砂防指定地を指定して治山・砂防対策を行っています。山間に設けられた堰堤のうち、林野庁(農林水産省外局)が管轄するものは「治山堰堤」、国土交通省が管轄するものは「砂防堰堤」と呼ばれていますが、構造物の機能・形態はほとんど同じです。

現在の日本では、農林水産大臣が森林法にもとづく保安林を指定し、国土交通大臣が砂防法にもとづく砂防指定地を指定して治山・砂防対策を行っています。山間に設けられた堰堤のうち、林野庁(農林水産省外局)が管轄するものは「治山堰堤」、国土交通省が管轄するものは「砂防堰堤」と呼ばれていますが、構造物の機能・形態はほとんど同じです。

▲ 相谷川支流の砂防石積堰堤

▲ 相谷川支流の砂防石積堰堤

〔治山・水害対策と環境保全〕

木津川では、高度成長期以降、下流域での砂利採集、上流域でのダム建設や支流での治山・砂防堰堤の設置などによって土砂供給が減少して河床が低下に転じ、近鉄木津川橋梁付近では、約2.5mの河床低下が生じ、橋脚下部が露出する状態となっています。河床の低下は、橋脚・護岸への悪影響、砂州の樹林化、砂州に住む生物への影響をもたらしています。このような砂州低下の例は、人工的維持を行うようになった天橋立など各地でみられ、治山・治水対策と環境保全を両立させることの難しさを感じさせています。

木津川では、高度成長期以降、下流域での砂利採集、上流域でのダム建設や支流での治山・砂防堰堤の設置などによって土砂供給が減少して河床が低下に転じ、近鉄木津川橋梁付近では、約2.5mの河床低下が生じ、橋脚下部が露出する状態となっています。河床の低下は、橋脚・護岸への悪影響、砂州の樹林化、砂州に住む生物への影響をもたらしています。このような砂州低下の例は、人工的維持を行うようになった天橋立など各地でみられ、治山・治水対策と環境保全を両立させることの難しさを感じさせています。

※写真をクリックすると大き表示します。

-

▲ JR奈良線の上を流れる不動川

▲ JR奈良線の上を流れる不動川

-

▲ 砂防歴史公園内のデ・レーケ顕彰碑と胸像

▲ 砂防歴史公園内のデ・レーケ顕彰碑と胸像

-

▲ 木津川市山城町平尾地区(国道24号より)

▲ 木津川市山城町平尾地区(国道24号より)

-

▲ 近鉄京都線木津川橋梁

▲ 近鉄京都線木津川橋梁

2024年12月